当社の歴史と酢造りについてご紹介します。

暴れん坊将軍で有名な徳川吉宗公が住まわれた和歌山城。

当社は和歌山城のほど近くにあります。

当社では日々「おいしい酢は作れる」を合言葉に日々試行錯誤しながら皆様に「おいしいお酢」「恵美酢」をお届けできるよう努力しております。

小さな会社ですが、丁寧に造ったお酢を是非1度ご賞味ください。

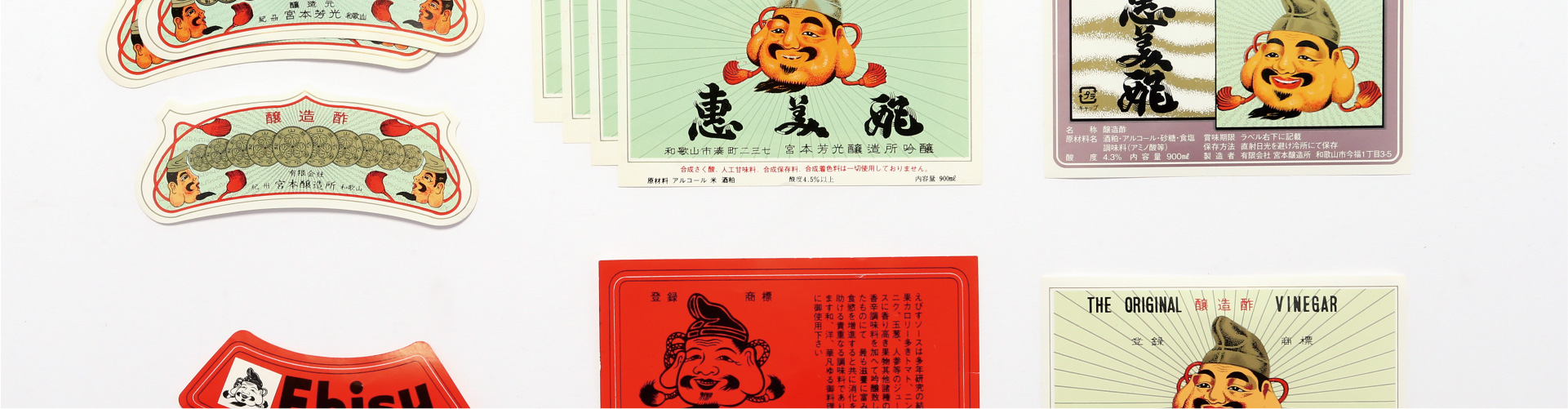

大正初期に創業。残念ながら創業者のお名前は分かりません。

創業者ご夫妻にはお子様が出来ず、二代目となる中谷氏が家業を引き継ぐ事になりました。

しかし、時代は第二次世界大戦へと突入し、和歌山市大空襲により工場は焼かれ休業を余儀なくされました。

当時は終戦後の混乱の中で再開の目処など立たたず月日だけが流れ思い悩んでいたそんな折、親戚で従業員でもあった宮本楠光が戦地より帰国し、「ゑびす酢」の現状を聞き家業を引き継ぎたいと申し出ました。

幸いにも家は焼けておらず、現在の場所に宮本醸造所が誕生することになりました。

蔵の普請が始まり、木桶も作り蔵も完成し他の蔵から酢酸菌膜も貰い受け『いざ、お酢造り』と意気込みましたが、なかなか上手く酢酸菌が定着しませんでした。

何度も何度も仕込み直し、ようやく「ゑびす酢」の復活に成功しました。

当時はお酢だけではなくソースも製造していましたが先代である宮本芳光がお酢の業務用販売を始めたことをきっかけにお酢の販売が中心となりその後、業績が伸び法人化することになりました。

現在は業務用販売をメインに行っています。

戦火で一度は途絶えてしまった「ゑびす酢」を、次代に残せるよう努力していきたいと考えております。

当社のお酢は大きく分けて3つの製造工程を経て、完成します。

和歌山県下の酒造メーカーの造る酒粕を旨味とコクを引き出すために2年以上長期熟成させます。

木桶に「種酢」と呼ばれる酢酸発酵のもとになるお酢とアルコール、酒粕、水を入れ発酵させます。

酢酸発酵にあたりまず「種酢」について少しお話します。お酢はアルコールから酢酸に変わる酢酸発酵によって出来上がりますが、この酢酸発酵が終わったお酢(酢酸菌)の一部を「種酢」として、新たにお酢を仕込む際に仕込み液として使用します。 「種酢」は各蔵が代々受け継いできた味を守るためには必須な原料で、災害時には種酢を瓶に詰めて、持ち出して避難したというお話も聞くほど、お酢造りには必須な原料となります。 この「種酢」をベースとして、アルコール、酒粕、水を木桶に入れ加温してから食酢菌膜を植えて蓋をして筵を掛けて仕込みは完了します。

仕込み完了から4~5日ほど経過すると、食酢菌膜(酢酸菌の菌糸)が全体に広がります。これが生きている菌の証で、ここから温度管理が始まります。 前述のように生きている菌のため、人間と同じく暑ければ暑く寒ければ寒くなります。 夏は筵を外し換気をよくしてみたり、冬は窓を閉め切り筵を増やしてみたり適温である38℃~40℃を維持するように温度管理をします。

温度管理をしながら酢酸発酵の経過を見守り、1ヶ月から2ヶ月ほどで、お酢が出来上がります。

出来上がったお酢の一部を前述の「種酢」に使用し残りを熟成層に移動して一か月ほど熟成させ、まろやかな味に仕上げます。

熟成後はろ過し、加熱殺菌をして「ゑびす酢」が完成します。

お酢の仕込み(食酢菌膜)

温度管理(食酢菌膜を確認する様子)